Baptême du Seigneur : il plonge dans notre humanité

Nous avons fêté à Noël la naissance de Dieu dans notre chair et sa révélation à toutes les nations. Dans les dimanches du « temps ordinaire » ce sera l’ordinaire des jours qui nous sera révélé comme l’espace de Dieu et de son Royaume. En effet, Dieu, désormais, nous rejoint dans la simplicité de la vie quotidienne et devient notre compagnon : voilà, me semble-t-il, l’une des significations du baptême du Seigneur.

Le baptême de Jean était un baptême de conversion. Il se voulait un renouvellement complet pour une manière de vivre plus ajustée à Dieu dans l’attente de son Règne à la fin des temps.

Jésus avait-il besoin de conversion ? Bien sûr que non. Mais il se glisse humblement dans la foule de ceux et celles qui savent qu’attendre le Règne de Dieu peut être éprouvant au quotidien avec l’envie de baisser les bras. Jésus vient donc nous rejoindre dans nos faiblesses. Lui-même ne faiblira pas, il ne fléchira pas. Au contraire, il se charge de nos erreurs, de nos faux pas, de nos infirmités de cœur. Il nous en guérira non pas du haut de sa grandeur mais par proximité, regard aimant et main amicale. Il est au milieu de nous « Immanu-el », Dieu avec nous, Règne de Dieu au milieu de nous.

En demandant à Jean d’être plongés une fois pour toutes dans l’eau qui lave et purifie, les croyants manifestaient le désir d’une vie autre. Plongé dans cette eau, Jésus se mêle aux pécheurs, mais des pécheurs qui se sont déjà pris en main. Ceux et celles qui viennent à Jean ont un grand désir. Ils se préparent à rencontrer Dieu qui non seulement parle cœur à cœur, mais soigne et relève…

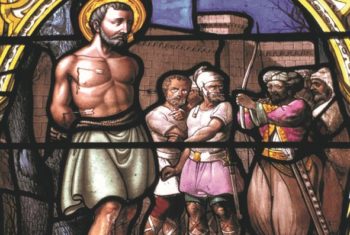

Oui, Jésus s’immerge dans notre vie quotidienne pour nous amener bien au-delà de notre désir. Sa solidarité est telle qu’il partagera même – surtout ? – le sort de ceux et celles qui n’ont pas forcément de désir au cœur mais qui sont humiliés. Comme tant d’autres, lui-même sera humilié par un procès inique et, comme tant d’autres, il sera mis à mort injustement. Proximité, solidarité, fraternité.

Lorsqu’on a failli se noyer et que l’on jaillit de l’eau, nous respirons à pleins poumons. Vive la vie ! Solidaire de nous jusqu’à la mort, Jésus a jailli de la mort et il a respiré à pleins poumons la vie, la vraie, la vie éternelle. Et il nous entraîne. Du baptême de Jean jusqu’à la Passion, il avait amené notre désir sur les chemins du Règne de Dieu. Il nous tire maintenant hors des eaux mortelles pour nous faire respirer la vie éternelle. Il nous tire par le haut, il nous tire vers le haut.

Je conclus. Le baptême de conversion est un commencement. Il anticipe le baptême dans la mort et la vie du Fils bien-aimé. Un baptême unique. Tous les baptêmes du monde convergent vers ce moment unique du temps qui va de la mort sur le Golgotha et à la vie du matin de Pâques. Que nous ayons ou non un désir de changement, nous ressortons du fond des abîmes et nous respirons l’Esprit saint. Nous renaissons. Dieu s’est montré fraternel jusque à s’immerger dans notre humanité pour nous sauver. Il ne nous reste plus qu’à nous étonner, au fil des jours ordinaires, des êtres nouveaux que nous sommes et qu’il a re-créés. (Gérard Billon)

Epiphanie : l’étoile si loin, si près

Le grand rêve du peuple de Dieu chanté par le prophète, c’est que l’ensemble des peuples – les païens qui ignorent la vérité de Dieu – se dirigent un jour vers Jérusalem renouvelée. Car là se trouve la vraie lumière, la lumière de l’enseignement de Dieu, les repères qui pourraient donner harmonie et joie à tous les humains comme aux premiers jours du monde.

L’Église n’est pas Jérusalem. Mais, en elle, le trouve la vraie lumière, le Christ. Parmi ses missions : faire que tous les peuples le rencontrent. Dans l’obscurité ou la grisaille de notre histoire, il est, aussi éloignés que nous soyons les uns des autres, un point de repère lumineux. Notre mission est de tourner vers ce point lumineux le regard de ceux et celles qui sont encore dans l’ombre. Tourner le regard vers lui et, avec eux, nous en rapprocher peu à peu.

Les mages – des sortes d’astrologues en ce temps-là – ont discerné un signe, une étoile inconnue qui clignote au fond du ciel. Interpréter les signes du ciel, c’est leur activité. Ils ont interprété celui-ci pour en conclure que le « roi des Juifs » venait de naître. Et ils partent. Pour nous, il y a là une sorte de parabole : dans l’obscurité (l’ignorance de la vérité de Dieu), il est des clignotants lumineux plus ou moins discernables qui attirent et donnent et sens à la vie. Ils naissent avec le Christ et on ne le sait pas.

Partis dans la bonne direction, les mages se trompent sur le point d’arrivée : le vrai roi des Juifs n’est pas à Jérusalem, la capitale. Hérode, le roi régnant, s’inquiète et demande à ses conseillers de chercher. Où des croyants vont-ils chercher ? Dans le ciel ? Non, dans les Écritures saintes, ensemble de mots laissés par Dieu aux sages et aux prophètes. On cherche, on discute et on tombe sur la prophétie d’Isaïe. La vraie lumière serait née dans les faubourgs, à la périphérie, à Bethléem.

Alors – et alors seulement – l’étoile que les mages avaient discernée et à cause de laquelle ils s’étaient mis en marche, apparaît pour la deuxième fois. Elle réapparaît une fois que les Écritures ont indiqué le bon chemin, pas avant. Il fallait ouvrir le livre. L’étoile de Bethléem est la même de celle qui clignotait dans le ciel d’un pays lointain. Elle ne clignote plus, elle brille. Les mages n’ont plus qu’à éclater de joie devant le roi dont la vérité est d’être sur les genoux de sa mère, un roi sans armes, un roi de douceur, un berger qui veille, protège, soigne, guide – y compris des païens.

Pour nous la parabole continue : afin de répondre à ceux et celles qui tâtonnent dans l’obscurité, qui ont déjà perçu des signes lumineux, qui déjà se sont déjà mis en marche, ils faut des gens qui les orientent dans la bonne direction. Pour les mages, çà a été le peuple de Dieu et ses Écritures. Pour nos contemporains, c’est l’Église. L’Église est un immense livre vivant aux pages lumineuses. Elle n’est pas la lumière. Elle peut juste dire où est la lumière, la vraie, qui éclaire tout homme.

Il y a une seule étoile : le Christ, lumière du monde. Elle clignote dans le ciel ou l’obscurité de bien des gens, au loin. Elle brille pour nous. L’Église la porte, l’Église la chante, l’Église l’écrit, l’Église s’efface devant elle. Nous la portons, nous la chantons, nous l’écrivons, nous nous effaçons devant elle. (Gérard Billon)

La Sainte Famille :

Il y a trois jour nous avons fêté Noël, Noël cet évènement qui marque le grand tournant de l’histoire, Dieu que l’on croyait proche ou lointain mais certainement extérieur, se révèle comme une vie cachée au plus intime de l’être l’humain. Aujourd’hui à l’occasion de la fête de la Sainte Famille. Elle qui a vécu cette relation intime en soi et dans les autres. Cette réalité dévoilée à Noël change nos rapports humains et particulièrement nos relations dans le couple.

Ben Sirac le Sage dans la 1ère lecture constatait d’expérience que la relation à Dieu et les relations entre les hommes sont intimement liées ! “le Seigneur glorifie le père dans ses enfants”. La naissance de Jésus nous donne la clef de ce constat parce qu’à travers ce nourrisson c’est la puissance de la Vie divine qui se manifeste ! Marie, Joseph, les bergers, les mages ont vu ce qui était alors invisible. A travers Jésus, Dieu se donne à voir et que voit-on ? Un débordement de vie qui transforme le monde. C’est pourquoi dans la 2ème lecture, nous avons entendu St Paul exhorter ses frères en leur disant : “Frères, puisque vous êtes aimés par Dieu, revêtez-vous de tendresse, de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur…” C’est à dire laissez la Vie de Dieu se manifester à travers vous, laissez-là rejoindre vos frères qui eux aussi sont habités de la Vie de Dieu. Ce bouleversement de nos relations, bouleverse aussi notre relation à Dieu : les mots “crainte de Dieu” dont nous parle le psaume ne désignent plus une inquiétude comme dans l’Ancienne Alliance, mais une attitude de profond respect, une volonté de vivre cette Vie divine qui nous est donnée. Avec Jésus “craindre Dieu” signifie grandir en soi Sa Présence. C’est ce que vit le couple que forment Marie et Joseph. Dans l’Evangile, nous regardons ce qui se passe pour Joseph. Dans l’obscurité de la nuit, l’inquiétude est là. Que faire pour assurer la sécurité de l’enfant ? Joseph est un juste, il est ajusté à la Vie de Dieu en lui. Dans un songe il entend : “lève-toi et va…” Alors sans rien demander à Marie, il “prend l’enfant et la mère et fuit en Egypte. Joseph agit en lien avec le Seigneur et d’une manière autonome par rapport à Marie. Et Marie se soumet à la décision de Joseph pour reprendre l’expression de Paul dans la lettre aux Colossiens.

Se soumettre, ne veut pas dire abdiquer, mais bien au contraire : discerner que la puissance de Vie divine a participé à la décision. C’est d’ailleurs ce qui c’est passé pour Joseph lorsqu’il a appris que Marie était enceinte de l’Esprit Saint. Joseph s’est soumis lorsqu’il a discerné que l’amour divin était à l’origine de l’évènement. Quant à Marie, lors de la visite de l’Esprit-Saint, elle n’a pas répondu “il faut que j’en parle à Joseph”, elle a agit d’une manière autonome en disant :”qu’il me soit fait selon ta parole”.

Dans le couple humain chacun est tour à tour autonome et soumis : autonome dans sa relation à Dieu, et soumis à l’amour de Dieu à travers son conjoint.

Nous pouvons dire que la Sainte Famille est Sainte, parce que chacun de ses membres a laissé vivre en lui et a respecté dans l’autre, la Vie de Dieu.

Alors comme Joseph, comme Marie, comme Jésus, il nous faut apprendre à écouter la Vie divine qui est en nous, car nous sommes fait pour quelque chose d’immense, vivre nous-mêmes de la Vie de Dieu, et plus encore de la voir vivre dans ceux que nous rencontrons. (Henri MIAILHE, Diacre)